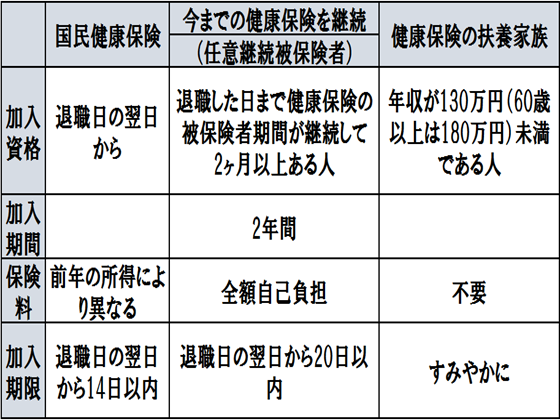

退職後すぐに自分の会社を設立せず、個人事業主として事業を始める場合や、起業のための準備期間を挟む場合は、下記から選択することになります。

退職前の私は、社会保険に子供達が扶養で入っており、妻は単独で社会保険に入っている状況です。

健康保険の扶養家族(妻の社会保険の扶養)

私や子供達が、妻の社会保険の扶養(上表の一番右)になると、保険料が不要となりますが、失業手当をもらおうとすると、年収130万未満という加入資格の解釈で、起業準備期間に、3,612円/日以上の失業手当を受け取る場合は、年収130万以上の見込みとなり、選択できないそうです。そのため、失業保険を申請せずに妻の社会保険の扶養に入ることになります。少なくとも子供達は、妻の社会保険に入る一択です。

今までの健康保険を継続

2年間は、今まで入っていた社会保険を継続することができますが、会社が折半していた分を自分で払うことになるため、これまでの2倍の額となります。保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて決定され、原則2年間変わりません。そのため、私のように無職となる場合は、前年度の収入に応じて保険料が計算し直される国民健康保険の方が、2年間通して考えるとお得になる方が多いでしょう。そのため、私のように、2年間平均で会社勤め以上の収入にならない見込みであれば、この選択はないです。

国民健康保険

国民健康保険は、前年度の収入(会社勤めの時期)で決まり、無職にとっては、大変高額になります。計算してみると、今までの社会保険の2倍(会社負担分合わせて)相当になります。実際の金額について、お住まいの自治体のホームページで、計算ツールがあったり、相談窓口がありますので、確認して見てください。なお、私は、失業保険の給付額の中で、国民健康保険+国民年金をなんとか賄えるため、国民健康保険に入ることにしました。なお、半年後に起業できていなければ、妻の社会保険に入ることを検討します。これは専業主夫(主婦)ですねー。

市役所での手続き

市役所で、国民健康保険への移行と、国民年金の手続きをしました。窓口が一緒で、下記書類を提出しました。その場で国民健康保険の申請書に記載し、健康保険課で書類を確認、年金課の担当者に変わったが説明のみで終了。あっけないことに5分程で完了しました。

1)健康保険資格喪失証明書 退職後、会社から2、3日で送付されてきました。原紙を提出し、その場でコピーしてくれ、原紙は返却してくれました。 2)マイナンバーカード

コメント